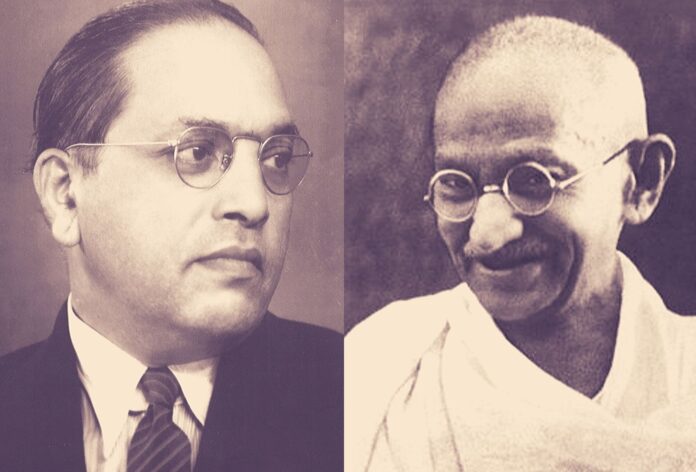

भारत के सामाजिक इतिहास में डॉ. भीमराव अंबेडकर वह व्यक्तित्व हैं जिन्होंने दलित समाज को आत्मसम्मान, अधिकार और पहचान दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने जाति व्यवस्था के क्रूर ढांचे को चुनौती दी, शोषित वर्ग को संगठित किया और समानता के सिद्धांत को संविधान का आधार बनाया। लेकिन उनकी दीर्घ संघर्ष-यात्रा में एक ऐसा क्षण आया, जो बाद में स्वयं अंबेडकर के लिए पीड़ा और आत्मग्लानि का कारण बना — वह था 24 सितंबर 1932 को हुआ पूना पैक्ट। यह समझौता, जिसे उस समय ब्रिटिश शासन और महात्मा गांधी के आमरण अनशन के दबाव में किया गया, अंबेडकर की दृष्टि से आगे चलकर “दलित राजनीति की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल” साबित हुआ।

पूना पैक्ट की पृष्ठभूमि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित कम्युनल अवॉर्ड से जुड़ी थी, जिसमें दलितों, जिन्हें तब “डिप्रेस्ड क्लासेस” कहा जाता था, को पृथक निर्वाचन (Separate Electorate) का अधिकार दिया गया था। इसका अर्थ यह था कि अनुसूचित जातियों के लोग अपने समुदाय के उम्मीदवार को चुनेंगे, और वह उम्मीदवार केवल उनके वोटों से विजयी घोषित होगा। डॉ. अंबेडकर ने इसे ऐतिहासिक अवसर माना, क्योंकि यह दलितों को पहली बार स्वतंत्र राजनीतिक आवाज़ देता था। सदियों से बहिष्कृत और उत्पीड़ित समाज को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलना एक वास्तविक सामाजिक न्याय का प्रारंभ होता।

परंतु गांधी जी ने इसे हिंदू समाज की एकता के लिए खतरा बताया। उनका तर्क था कि यदि दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था लागू हुई तो हिंदू समाज स्थायी रूप से विभाजित हो जाएगा। गांधी ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए यरवदा जेल में आमरण अनशन की घोषणा कर दी। इस निर्णय ने पूरे देश में नैतिक और भावनात्मक उथल-पुथल पैदा कर दी। गांधी जी के अनुयायियों, कांग्रेस नेताओं, धर्मगुरुओं और सामाजिक संगठनों ने इसे गांधी की “आत्मा की पुकार” कहा, जबकि दलित नेताओं ने इसे एक नैतिक ब्लैकमेल की संज्ञा दी।

अंबेडकर, जो ब्रिटिश शासन से पहले ही इस अधिकार को स्वीकृति दिलाने में सफल हो चुके थे, अचानक पूरे राष्ट्र के दबाव में आ गए। एक ओर दलितों के लिए स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व का प्रश्न था, दूसरी ओर महात्मा गांधी की संभावित मृत्यु से उत्पन्न राष्ट्रीय संकट। अंबेडकर जानते थे कि यदि गांधी का निधन अनशन के दौरान हो गया, तो देशभर में दलितों के प्रति घृणा और हिंसा की लहर उठ सकती है। उन्होंने यह भी समझा कि तत्कालीन परिस्थितियों में इस अधिकार को बचाना असंभव हो जाएगा। अंततः उन्होंने भारी मन से गांधी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, वही समझौता जिसे इतिहास ने “पूना पैक्ट” के नाम से याद किया।

इस समझौते के अनुसार पृथक निर्वाचन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई और उसकी जगह संयुक्त निर्वाचन (Joint Electorate) प्रणाली लागू की गई। दलित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से 148 अवश्य की गई, लेकिन वे उम्मीदवार अब सामान्य मतदाताओं के समर्थन से ही जीत सकते थे। यानी ऊँची जातियों के मतदाताओं की स्वीकृति के बिना कोई दलित उम्मीदवार निर्वाचित नहीं हो सकता था। यह प्रणाली, व्यवहार में, दलितों को फिर से सामाजिक रूप से प्रभुत्वशाली जातियों के नियंत्रण में ले आई।

अंबेडकर को जल्दी ही यह एहसास हो गया कि उन्होंने एक ऐसा समझौता किया है जिसने दलितों के राजनीतिक आत्मनिर्भरता के सपने को अधूरा छोड़ दिया। उन्होंने बाद में कई बार कहा कि पूना पैक्ट ने “दलितों का राजनीतिक भविष्य नष्ट कर दिया।” 1942 में उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था, “The Poona Pact has completely destroyed the political future of the Depressed Classes.” वास्तव में, अंबेडकर की दृष्टि में अलग निर्वाचन व्यवस्था केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व का साधन नहीं थी, बल्कि यह आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी थी। वह चाहते थे कि दलित समाज अपने प्रतिनिधियों को अपने अनुभव, अपने संघर्ष और अपनी आकांक्षाओं के आधार पर चुने, न कि ऊँची जातियों की दया या समर्थन से।

पर पूना पैक्ट के बाद वही हुआ जिससे अंबेडकर डरते थे। आरक्षित सीटों के बावजूद अधिकांश दलित नेता उन्हीं दलों से चुने गए जिनके नियंत्रण में ऊँची जातियों का प्रभुत्व था। दलित उम्मीदवारों को टिकट पाने और चुनाव जीतने के लिए मुख्यधारा के राजनीतिक दलों पर निर्भर रहना पड़ा। परिणामस्वरूप, दलितों की आवाज़ संसद और विधानसभाओं में पहुंची जरूर, लेकिन वह स्वतंत्र और स्वायत्त नहीं रही। वह सत्ता-राजनीति का हिस्सा बन गई, जहां समानता की जगह समझौते का खेल शुरू हुआ।

गांधी जी ने पूना पैक्ट को हिंदू एकता की विजय बताया और बाद में “हरिजन आंदोलन” चलाकर दलितों के उत्थान की दिशा में कार्य शुरू किया। लेकिन यथार्थ यह था कि दलितों की स्थिति में तत्काल कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया। सामाजिक अस्पृश्यता, भेदभाव और जातिगत अन्याय वैसा ही बना रहा। केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व की संख्या बढ़ गई, परंतु उस प्रतिनिधित्व में स्वतंत्रता और प्रभावशीलता की कमी बनी रही।

अंबेडकर ने बाद के वर्षों में बार-बार कहा कि गांधी जी के अनशन के दबाव में उन्होंने जो समझौता किया, वह दरअसल उनकी मजबूरी थी, न कि सहमति। वे यह मानते थे कि गांधी ने नैतिकता की आड़ में एक राजनीतिक उद्देश्य साध लिया। गांधी के अनशन ने अंबेडकर को “विकल्पहीन स्थिति” में ला दिया था। इसीलिए उन्होंने कहा था कि पूना पैक्ट में उन्होंने “मन से नहीं, परिस्थिति से” हस्ताक्षर किए।

फिर भी अंबेडकर ने इस समझौते से जो कुछ हासिल किया, जैसे दलितों के लिए सीटों की संख्या में वृद्धि, शिक्षा और रोजगार में विशेष प्रावधान, तथा दलितों के सामाजिक उन्नयन के लिए प्रतिबद्धता, जो आगे चलकर भारतीय संविधान की आरक्षण नीति की नींव बना। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यह पैक्ट दलितों के लिए स्वतंत्र नेतृत्व की संभावनाओं को सीमित कर गया। यदि पृथक निर्वाचन व्यवस्था लागू होती, तो संभवतः भारत में एक स्वतंत्र दलित राजनीतिक शक्ति उभरती, जो सत्ता-साझेदारी में वास्तविक बराबरी का दावा करती।

इतिहास का यह विरोधाभास आज भी प्रासंगिक है। पूना पैक्ट ने तत्कालीन राष्ट्रीय संकट को टाल तो दिया, पर उसने दलितों के राजनीतिक आत्मबल को दीर्घकालिक रूप से कमजोर कर दिया। गांधी के लिए यह राष्ट्र की एकता की रक्षा थी, लेकिन अंबेडकर के लिए यह एक ऐसी समझौता था जिसमें न्याय अधूरा रह गया। डॉ. अंबेडकर के जीवन का यह प्रसंग यह भी सिखाता है कि नैतिक दबाव और भावनात्मक उथल-पुथल के बीच किया गया निर्णय भले ही तत्कालीन संकट को शांत कर दे, लेकिन उसके दीर्घकालिक परिणाम बहुत गहरे होते हैं। पूना पैक्ट का यही द्वंद्व भारत के इतिहास में दर्ज है, एक ओर गांधी की नैतिक जीत, दूसरी ओर अंबेडकर की वैचारिक हार।

अंबेडकर ने अंततः यह समझ लिया था कि सामाजिक परिवर्तन केवल राजनीतिक समझौतों से नहीं, बल्कि संस्थागत ढांचे से संभव है। इसी कारण उन्होंने संविधान निर्माण के समय अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण, शिक्षा और अवसरों की समानता सुनिश्चित की, ताकि दलित समाज बिना किसी नैतिक दबाव या दया पर निर्भर हुए अपने अधिकार स्वयं प्राप्त कर सके।

इस दृष्टि से देखा जाए तो पूना पैक्ट अंबेडकर की राजनीतिक यात्रा का वह मोड़ था जिसने उन्हें और अधिक दृढ़ बना दिया। यह उनकी एक “ऐतिहासिक भूल” अवश्य थी, लेकिन उसी भूल से उन्होंने सीखा कि समझौते से नहीं, संविधान और संगठन से ही न्याय की नींव रखी जा सकती है। पूना पैक्ट की यही सबसे बड़ी विरासत है, जिसने अंबेडकर को केवल दलित नेता से आगे बढ़ाकर आधुनिक भारत का निर्माता बना दिया।

इसे भी पढ़ें – देश को संविधान निर्माता, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री देने के बावजूद दलित दलित ही रह गया

Share this content: