सरोज कुमार

भरोसा एक ऐसा शब्द है, कहा जाता है इसी पर दुनिया टिकी हुई है। भूत, भविष्य, वर्तमान, यहां तक कि भगवान का अस्तित्व भी भरोसे पर टिका हुआ है। भरोसे से पत्थर देवता बन जाता है और पैसा लक्ष्मी। भरोसा है तो व्यवस्था चलती है, भरोसा उठ गया तो सब ठप हो जाता है। अर्थव्यवस्था भी भरोसे पर चलती है। भरोसा डगमगाते ही अर्थ की व्यवस्था डगमगाने लगती है। अर्थ अपने आप में भरोसा है। भरोसा बदलने से अर्थ बदल जाता है। अर्थ बदलने से उसकी व्यवस्था बदल जाती है। अर्थ और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है कि लोगों का इस पर भरोसा बना रहे।

इसे भी पढ़ें – खेती को आत्मनिर्भरता लौटाने की दरकार

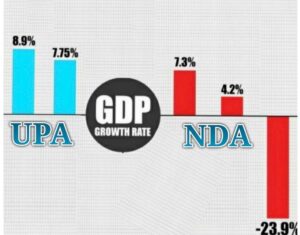

कोरोनावायरस के प्रकोप बाद लोगों का भरोसा इतना डगमगाया कि अर्थव्यवस्था लुढ़क कर गहरी खाई में चली गई। प्रथम तिमाही में देश की जीडीपी दर इतिहास में पहली बार शून्य से नीचे 23.9 फ़ीसदी पर पहुंच गई। दूसरी तिमाही में इसमें सुधार ज़रूर हुआ, लेकिन अभी भी यह शून्य से नीचे 7.5 फ़ीसदी पर है। अर्थव्यवस्था औपचारिक रूप से मंदी में जा चुकी है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का हालांकि कहना है कि सुधार की मौजूदा रफ़्तार बनी रही तो तीसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर निकल आएगी। केंद्रीय बैंक ने इसी रफ़्तार के आधार पर 2020-21 की जीडीपी वृद्धि दर के अपने अनुमान को सुधार कर शून्य से नीचे 7.5 फ़ीसदी कर दिया है, जो पहले शून्य से नीचे 9.5 फ़ीसदी था। लेकिन इस रफ़्तार के बने रहने के संकेत फ़िलहाल नहीं हैं। कई अर्थशास्त्रियों का तो मानना है कि तीसरी तिमाही में जीडीपी और नीचे जा सकती है। क्योंकि दूसरी तिमाही का सुधार त्योहारी मौसम में मांग बढ़ने के कारण हुआ है, जिसके तीसरी तिमाही में बने रहने की संभावना नहीं है। उपभोक्ताओं का अर्थव्यवस्था पर भरोसा अभी भी बहुत कम है।

उपभोक्ताओं का अर्थव्यवस्था पर भरोसा कोरोना से पहले ही डगमगा रहा था। इसका असर वित्त वर्ष 2019-20 की जीडीपी वृद्धि दर में देखने को मिला। वित्त वर्ष 2018-19 की 6.1 फ़ीसदी की वृद्धि दर 2019-20 में गिरकर 4.2 फ़ीसदी पर चली गई। लेकिन कोरोना के बाद भरोसा उठ-सा गया। आरबीआई के उपभोक्ता भरोसा सर्वेक्षण के अनुसार, नवंबर में भी अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्थिति सूचकांक (सीएसआई) 53.3 के निचले स्तर पर बना हुआ है। इसके पहले सितंबर में यह रिकॉर्ड निचले स्तर 49.9 पर चला गया था। जबकि जुलाई में यह 53.8 पर और मई में 63.7 पर था। पिछले 10 सालों के दौरान 2010 की चौथी तिमाही में उपभोक्ताओं का भरोसा 116.70 के सर्वोच्च स्तर पर था। इसका परिणाम यह हुआ था कि उस दौरान (2010-11 की चौथी तिमाही में) जीडीपी वृद्धि दर 9.2 फ़ीसदी दर्ज़ की गई थी।

इसे भी पढ़ें – बारिश में डूबते शहरों से उफनते सवाल

हालांकि अगले साल यानी 2021 को लेकर उपभोक्ता आशावान हैं, क्योंकि अक्टूबर-नवंबर के भरोसा सर्वेक्षण में भी भविष्य उम्मीद सूचकांक (एफ़ईआई) 115.9 के स्तर पर बरकरार है। अगस्त-सितंबर के सर्वेक्षण में भी यह 115.9 के स्तर पर था। इसके पहले जुलाई में यह 105.4 और मई में 100 से नीचे चला गया था। इस सूचकांक के 100 से नीचे जाने का अर्थ होता है कि भविष्य की स्थिति वर्तमान से भी ख़राब हो सकती है। शायद सितंबर और नवंबर के एफ़ईआई के आधार पर ही कहा जा रहा है कि अगली तिमाही में या अगले साल अर्थव्यवस्था मंदी से उबर जाएगी। लेकिन यह सिर्फ़ उम्मीद है, और जब तक यह भरोसे में नहीं बदल जाती, सुधार का जश्न बेमानी है।

सवाल उठता है कि उपभोक्ताओं की उम्मीद भरोसे में कैसे बदलेगी? उपभोक्ताओं का अर्थव्यवस्था पर भरोसा तब बढ़ता है, जब उन्हें आमदनी का भरोसा हो जाए, यानी उनके पास रोज़गार हो, नौकरियां हों। उपभोक्ताओं के पास आमदनी होगी, तभी वे खर्च करेंगे। लेकिन सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआईई) के आंकड़े बताते हैं कि श्रम बाज़ार में रोज़गार की स्थिति ठीक नहीं है, और रोज़गार दर 2016-17 (42.8 फ़ीसदी) से ही लगातार नीचे जा रही है। वित्त वर्ष 19-20 में रोज़गार दर 39.4 फ़ीसदी थी। कोरोना की बंदी लागू होने के बाद अप्रैल में यह गिरकर 27.2 फ़ीसदी पर चली गई। मई में इसमें थोड़ा सुधार हुआ और यह 30.2 फ़ीसदी थी। अक्टूबर में थोड़ा और सुधार कर यह 37.8 फ़ीसदी पर पहुंच गई। लेकिन नवंबर के प्रथम तीन सप्ताहों में इसमें लगातार गिरावट हुई है। प्रथम सप्ताह में 37.5 फ़ीसदी, दूसरे सप्ताह में 37.4 फ़ीसदी और 22 नवंबर को समाप्त तीसरे सप्ताह में रोज़गार दर लुढ़क कर 36.2 फ़ीसदी पर चली गई। जून 2020 से लेकर अबतक रोज़गार दर का यह सबसे निचला स्तर है।

इसे भी पढ़ें – गांवों से निकलेगी आर्थिक आत्मनिर्भरता की राह

अब तीसरी तिमाही के दो महीने बीत चुके हैं, और रोज़गार दर की यह हालत है। फिर उपभोक्ताओं की उम्मीद को भरोसे में बदलने की उम्मीद कैसे की जाए? तीसरी तिमाही में तो संभावना न के बराबर है। रोज़गार दर अर्थव्यवस्था की सेहत नापने का प्रमुख पैमाना होता है। रोज़गार दर के नीचे होने का मतलब है उपभोक्ताओं के पास आमदनी नहीं है। आमदनी न होने पर ज़ाहिर-सी बात है वे खरीदारी नहीं करेंगे और बाज़ार में मांग नहीं होगी। फिर उत्पादन नहीं होगा और उत्पादन नहीं होगा तो नौकरियां नहीं पैदा होंगी। यह स्थिति अधिक अवधि तक बनी रहती है तो जीडीपी का आकार घटने लगता है और महंगाई भी बढ़ जाती है। घोर बाज़ारू अर्थव्यवस्था का हमारा मौजूदा मॉडल इसी तरह काम करता है।

हमारी अर्थव्यवस्था में यह स्थिति बन भी चुकी है। वित्त वर्ष 2019 में भारत की जीडीपी 2.94 ट्रिलियन डॉलर थी और देश दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। अब 2020 में भारत की जीडीपी का आकार घटकर 2.6 ट्रिलियन डॉलर होने की बात कही जा रही है और देश अब एक पायदान नीचे खिसक कर दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था होगा। उत्पादन कम होने और मांग अधिक होने से महंगाई बढ़ती है। लेकिन इस समय मांग न होने के बावजूद महंगाई बढ़ रही है। अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर छह साल के उच्चस्तर 7.61 फ़ीसदी पर पहुंच गई। सबसे बड़ा आश्चर्य खाद्य महंगाई दर को लेकर है, जो अक्टूबर में बढ़कर 11.07 फ़ीसदी हो गई। जबकि कृषि विकास दर दूसरी तिमाही में भी 3.4 फ़ीसदी पर बनी हुई है और सरकार के अनुसार 80 करोड़ लोगों को मुफ़्त अनाज भी दिया जा रहा है। अर्थशास्त्र की भाषा में अर्थव्यवस्था की इस स्थिति को मुद्रास्फीतिजनित मंदी कहते हैं। तो भारत सिर्फ़ मंदी ही नहीं, बल्कि मुद्रास्फीति जनित मंदी की चपेट में है। इस मंदी से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता भरोसा ही है, लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि उपभोक्ताओं में यह भरोसा जागेगा कैसे, और इसे कौन जगाएगा?

इसे भी पढ़ें – कोरोनावायरस की कुव्वत नहीं जो भारतीय राजनीति को संक्रमित कर सके!

भारत की जीडीपी में उपभोक्ता ख़र्च की हिस्सेदारी 60 फ़ीसदी से अधिक है। जबकि रोज़गार की दर गिरकर 36.2 फ़ीसदी हो गई है, यानी श्रमशक्ति का 63.8 फ़ीसदी हिस्सा बेरोज़गार है। जिनके पास रोज़गार है, उनकी भी कमाई कम हो गई है। परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं का भरोसा 52.3 के निचले स्तर पर चला गया है। इस भरोसे को ऊपर उठाने के सिवाय अर्थव्यवस्था को उबारने का दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसे में हमें यह देखना होगा कि कहां क्या किया जा सकता है। मौजूदा समय में किस बटन को दबाया जाए कि रोज़गार की स्थिति में सुधार हो, और उपभोक्ताओं की जेब में पैसे पहुंचे। अर्थव्यवस्था के मौजूदा घोर बाज़ारवादी मॉडल में निजी क्षेत्र से जोख़िम उठाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। निजी क्षेत्र की जोख़िम उठाने की प्रवृत्ति होती तो यह स्थिति पैदा ही नहीं होती। निजी क्षेत्र तभी निवेश करता है, जब बाज़ार में मांग होती है। ऐसे में सरकार को ही क़दम आगे बढ़ाने होंगे, और उपभोक्ताओं की आमदनी के उपाय करने होंगे।

सरकार ने उपाय किए भी हैं। लेकिन अबतक जो उपाय किए गए हैं, वे अपेक्षित परिणाम देते नज़र नहीं आते। क्योंकि ज़्यादातर उपाय निजी क्षेत्र के उद्यमों और उद्यमियों को प्रोत्साहित करने वाले रहे हैं। जबकि निजी क्षेत्र सिर्फ़ बाज़ार में मांग बढ़ने से प्रोत्साहित होता है। हां, जहां सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए सीधे तौर पर उपाय किए हैं, वहां परिणाम दिखा है। मनरेगा के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को थोड़ा सहारा मिला है। सार्वजनिक क्षेत्र ने भी संभाला है। कोरोना की बंदी में ढील मिलते ही सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने उत्पादन शुरू कर दिया। सार्वजनिक क्षेत्र में कर्मचारियों के भत्तों में भले कटौती हुई है, लेकिन नौकरियां नहीं गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र ने कोरोना काल में शानदार काम किया है। कमज़ोर ढाचे के बावजूद सरकारी स्वास्थ्य महकमे ने ही कोरोना से लोहा लिया। निजी अस्पतालों ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। कृषि क्षेत्र ने इस संकट में सुरक्षा कवच का काम किया है। अर्थव्यवस्था के खाई में लुढ़क जाने के बावजूद कृषि क्षेत्र में लगातार दो तिमाही से 3.4 फ़ीसदी की वृद्धि दर बनी हुई है। यानी सरकारी उद्यम, सरकारी अस्पताल और कृषि क्षेत्र ने इस घुप्प आर्थिक अंधेरे में टिमटिमाते दीये की तरह ही सही, मगर रोशनी दिखाने का काम किया है। फिर इन्हीं की तेल-बाती क्यों न ठीक की जाए।

इसे भी पढ़ें – क्या पुरुषों का वर्चस्व ख़त्म कर देगा कोरोना?

निजी क्षेत्र का जहां तक सवाल है, वह हमेशा सार्वजनिक क्षेत्र की क़ीमत पर ही फलता-फूलता है। इस बात के समर्थन में तमाम सबूत और उदाहरण मौजूद हैं। सामान्य दिनों में सार्वजनिक संसाधनों, उद्यमों को औने-पौने दाम में निजी हाथों में सौंप दिया जाता है और जब ये निजी उद्यम संकट में होते हैं तब भी उन्हें बचाने के लिए सरकार को राहत पैकेज देने पड़ते हैं। लेकिन जब देश पर संकट आता है तो यही निजी क्षेत्र मददगार बनने के बदले अपने दरवाज़े बंद कर घर के अंदर बैठ जाता है। यह अलग बात है कि निजी क्षेत्र अर्थव्यवस्था में तात्कालिक वृद्धि दर मुहैया कराता है, लेकिन अर्थव्यवस्था चक्र में थोड़ा-सा व्यवधान आने पर अर्थव्यवस्था को उसी रफ़्तार से नीचे भी पहुंचा देता है। भरोसेमंद उसी को माना जाता है, जो संकट में साथ दे। लिहाजा हमें सार्वजनिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र को मजबूत कर भरोसे वाली अर्थव्यवस्था का एक भरोसेमंद मॉडल विकसित करना होगा, ताकि उपभोक्ताओं का भरोसा हमेशा बना रहे और अर्थव्यवस्था का पहिया चलता रहे।

(वरिष्ठ पत्रकार सरोज कुमार इन दिनों स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं।)