आज़ादी के बाद 1956 में उत्तर प्रदेश के पहले विश्वविद्यालय के रूप में गोरखपुर विश्वविद्यालय (Gorakhapur University) की स्थापना हुई। उस समय कांग्रेस के नेता पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम में अपने नेताओं के बलिदान को भुना रहे थे। महात्मा गांधी की हत्या के बाद लगे प्रतिबंध से उबरने के बाद हिंदू महासभा (Hindu Mahasabha) भी पांव पसारने की कोशिश कर रहा था। गोरक्षपीठ (Gorakshpeeth) के पीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ सिंह (Mahant Digvijaynath Singh) हिंदू महासभा से जुड़े थे। गांधी हत्याकांड (Gandhi Assassination Case) में गिरफ़्तार हो चुके महंत गोरखपुर विश्वविद्यालय की संचालन समिति के सदस्य भी थे।

1950 के दशक में गोरखपुर शहर में आए दिन हिंदू महासभा की गतिविधियां होती रहती थीं। हिंदू महासभा का गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्रसंघ में भी ख़ासा दख़ल रखता था। सन् 1957 की गर्मियों के मौसम में गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव की घोषणा हुई। छात्रसंघ के चुनाव का प्रचार चल रहा था। उत्तर प्रदेश के मौजूदा भाजपा विधायक शलभमणि त्रिपाठी (BJP MLA Shalabhamani Tripathi) के दादा उस समय गोरखपुर अंचल में काफी दबदबा रखते थे। उन्होंने दो साल पहले स्नातक में प्रवेश लेने वाले एक छात्र सेक्रेटरी पद का परचा भरवा दिया। उस छात्र का नाम हरिशंकर तिवारी (Harishankar Tiwari) था।

दूसरी ओर महंत दिग्विजयनाथ सिंह ने ठाकुर समाज के छात्र वीरेंद्र प्रताप शाही (Virendra Pratap Shahi) का भी सेक्रेटरी पद के लिए नामांकन दाख़िल करवा दिया। शाही उस समय गोरखपुर ही नहीं पूरे अंचल में ठाकुरों और ब्राह्मणों के बीच वर्चस्व को लेकर झगड़ा होता ही रहता था। लोग एक दूसरे पर क़ातिलाना हमला करते रहते थे। इस जातिवादी संघर्ष ने ख़ूनी रूप ले लिया था।

शाम को विश्वविद्यालय परिसर में गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्रसंघ की पब्लिक मीटिंग चल रही थी। शलभमणि के दादा ने कह दिया कि परशुराम ब्राह्मण थे और उन्होंने 21 बार धरती को ठाकुरविहीन किया था। अब 22वीं बार ठाकुरों का विनाश किया जाएगा। इसके जवाब में गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ सिंह ने अपने भाषण में उनके ख़िलाफ़ कठोरतम शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने भाषण में अपने संपूर्ण ब्राम्हण समाज के बारे में अत्यंत अशोभनीय टिप्पणी कर दी।

ब्राम्हण नेता के बारे में महंत दिग्विजयनाथ सिंह की टिप्पणी वहीं सामने बैठे हरिशंकर तिवारी को बहुत नागवार लगी। अप्रत्याशित रूप से वह छात्रसंघ के मंच पर चढ़ गए और भाषण दे रहे महंत पर हमला कर दिया। किसी के कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। मंच पर भगदड़ मच गई। महंत की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी कुछ समझ पाते, तब तक हमलावर हरिशंकर तिवारी ग़ायब हो चुके थे। आनन-फ़ानन में चोटिले महंत को वहां से सुरक्षित स्थान पर जाया गया। दस-पंद्रह मिनट में जब मामला शांत हुआ। तब तक हरिशंकर तिवारी ग़ायब हो चुके थे।

जब हरिशंकर तिवारी के बारे में पता किया गया तो पता चला कि हमलावर वह पास के बड़हलगंज के टाड़ा गांव के निवासी भोलानाथ तिवारी के बेटे हैं। हरिशंकर ने दो साल पहले साल गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीए में एडमिशन लिया था। बाद में उन्होंने वहीं से ही स्नातकोत्तर किया। वह उच्च शिक्षा लेकर कुछ बनना चाहता थे, लेकिन अपराध की ओर मुड़ गए। उन्हें शायद नहीं पता था कि उन्होंने किस व्यक्ति पर हाथ उठा दिया। बहरहाल, वह भागकर नेपाल चले गए और लंबे समय तक वहीं रहे।

इसे भी पढ़ें – कहानी मुन्ना बजरंगी की

गोरखनाथ मंदिर के शिल्पी महंत दिग्विजयनाथ सिंह राष्ट्रीय नेता थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र, हिंदू धर्म एवं लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। 1920 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के बाद पढ़ाई छोड़ने वाले महंत 1922 के चौरी-चौरा कांड में गिरफ़्तार भी हुए थे। वह इतने ताक़तवर थे कि उन पर हमले की कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन हरिशंकर ने यह दुस्साहस कर दिया था। लिहाज़ा, यह ख़बर लखनऊ-दिल्ली तक गई और देश के सभी अख़बारों की सुर्ख़ियां बनी। महंत के साथ हरिशंकर भी अख़बारों की सुर्ख़ियों में आ गए और विश्वविद्यालय के बड़े छात्र नेता बन गए।

यहां यह बताना ज़रूरी है कि गोरखनाथ मठ पर शुरू से ही ठाकुरों का वर्चस्व रहा है। ठाकुर ही मुख्य पुजारी बनते आए हैं। महंत दिग्विजयनाथ सिंह से पहले महंत सिंहासन सिंह और उनके बाद महंत अवैद्यनाथ मुख्य पुजारी बने। महंत अवैद्यनाथ ने प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी बनाया। उल्लेखनीय बात यह है कि तब राज्य में भले कांग्रेस सरकार थी, लेकिन गोरखपुर में केवल मठ की ही चलती थी। मठ के आगे सूबे के मुख्यमंत्री की नहीं चलती थी। जिले के डीएम और एसपी भी असहाय महसूस करते थे। कोई भी आईएएस या आईपीएस अधिकारी अपनी पोस्टिंग गोरखपुर में नहीं चाहता था।

गोरखनाथ मठ के बाद धीरे-धीरे गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी ठाकुरों का दबदबा हो गया। छात्रसंघ चुनाव में ठाकुर ही जीतते थे। 1960 के दशक में रवींद्र सिंह चर्चित छात्र नेता थे। वह 1967 के छात्रसंघ चुनाव में गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने तिवारी गुट के छात्रनेता रंग नारायण पांडेय को हराया था। रवींद्र सिंह 1973 में लखनऊ विश्वविद्यालय के भी अध्यक्ष चुने गए। बहरहाल, महंत पर हमले के बाद हरिशंकर तिवारी को पुलिस खोजने लगी। हमले को लेकर कोई संगीन मामला तो नहीं बना लेकिन अपराध की दुनिया में उनकी घुसपैठ हो गई।

शुरुआत में हरिशंकर तिवारी गोरखपुर में किराए के कमरे में रहते थे। महंत पर हमला करने के उनके दुस्साहस ने उन्हें ब्राम्हणों में लोकप्रिय बना दिया। उनकी राजनीति विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं रही, बल्कि परिसर से बाहर भी उनकी चर्चा होने लगी। वह ठाकुर नेताओं की हिटलिस्ट में थे। इसलिए अपनी सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहा करते थे। वह चलते, उठते-बैठते चौकन्ने रहते थे। कह सकते हैं कि वह क़द में भले छोटे थे लेकिन उनकी निगाहें पैनी थी। किसी को देखकर ही तो अंदर तक थाह ले लेते थे कि कैसा आदमी है। वह जब बाहर निकलते तो बहुत कम लोगों को पता होता था कि कहां जाना है। उनके आसपास केवल विश्वसनीय लोग ही पहुंच पाते थे।

बहरहाल, रवींद्र सिंह के अध्यक्ष चुने जाने के बाद उनके शागिर्द ठाकुर वीरेंद्र प्रताप शाही की भी तूती बोलने लगी। कहा जाता है कि 1970 के दशक में हरिशंकर तिवारी के प्रतिद्वंदी बलवंत सिंह थे। वह मदद के लिए शाही के पास गए और शाही से बलवंत को सहयोग मिलने लगा। हरिशंकर और बलवंत सिंह के बीच अक्सर भिड़ंत होती थी। शाही के बीच में आने से हरिशंकर की दुश्मनी उनके साथ हो गई। धीरे-धीरे यह भिड़ंत ठाकुर बनाम ब्राह्मण की लड़ाई में बदल गई।

हरिशंकर तिवारी को लगा कि किराए के घर में रहने से पहचान नहीं बनेगी। उन्हें ऐसी जगह की तलब थी, जहां उनका अपना राज चले। जो सुरक्षित हो। जानकार कहते हैं कि हरिशंकर तिवारी को शह मिली एक बड़े अधिकारी की, जो गोरखनाथ मठ की तानाशाही से परेशान थे। अधिकारी मठ के समानांतर एक शक्ति केंद्र खड़ा करना चाहते थे और हरिशंकर तिवारी शक्ति केंद्र बनने की कूबत तो रखते ही थे। उस अधिकारी ने ही तिवारी को रेल के ठेके में हाथ आजमाने का सुझाव दिया और राह भी दिखाई। उसकी शह पर हरिशंकर ने गोरखनाथ मठ के पास धर्मशाला बाज़ार में विशाल भूखंड को घेर कर अहाता बना लिया। बाद में अहाता ‘हाता’ के नाम से मशहूर हो गया।

कालांतर में हाता शक्तिशाली केंद्र बनकर उभरा। हरिशंकर तिवारी ने ख़ौफ़ की ऐसी दुनिया रची कि उनके ‘हाते’ में घुसने का साहस अपराधी और पुलिस वाले नहीं कर पाते थे। धीरे-धीरे वह हरिशंकर तिवारी से पंडित हरिशंकर तिवारी हो गए। वह कोई भी काम खुद नहीं करते थे। हर जगह उनके ही विश्वासपात्र का नाम होता था। उन्होंने यह अघोषित नियम बना लिया कि आम पब्लिक को कभी परेशान नहीं करना है। वह ग़रीबों के मसीहा भी थे। ग़रीब उनके दर से कभी खाली हाथ वापस नहीं गए।

इसे भी पढ़ें – कहानी विकास दुबे की

हरिशंकर तिवारी ने पूर्वांचल में राजनीति की नई परंपरा शुरू की। उनसे पहले अपराधी नेताओं के इशारे पर काम करते थे, लेकिन तिवारी ने सोचा कि राज करना है तो खुद ही राजनीति में क्यों न उतरें। अगर हम जिताने का दम रखते हैं तो ख़ुद क्यों जीत नहीं सकते। लिहाज़ा, 1973 में उन्होंने विधान परिषद चुनाव में क़िस्मत आजमाया, लेकिन हार गए। इस बीच वीरेंद्र प्रताप शाही से दुश्मनी चलती रही। शाही के सिर पर रवींद्र सिंह का वरदहस्त था। इससे शाही कही-कहीं हरिशंकर से बीस पड़ते थे। यह तिवारी को बहुत खलता था। इमरजेंसी के बाद 1978 के चुनाव में रवींद्र सिंह जनता पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए। अपने आका के विधायक बनने से शाही और ताक़तवर हो गए।

हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही के बीच दुश्मनी गहराती गई। 1978 में हरिशंकर तिवारी के शूटर रुदलप्रताप सिंह ने बलवंत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। बलवंत के अंतिम संस्कार के बाद शाही के नेतृत्व में हज़ारों समर्थकों ने कैंट पुलिस स्टेशन को घेर लिया। वे हरिशंकर तिवारी के ख़िलाफ़ नामजद रिपोर्ट दर्ज करने की मांग करने लगे। आख़िरकार तिवारी के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज हुई। बलवंत की हत्या के कुछ दिनों बाद शाही ने तिवारी के क़रीबी मृत्युंजय दुबे की हत्या करवा दी। जवाब में शाही के क़रीबी बचई पांडेय की हत्या हो गई। शाही समर्थक पांडेय की लाश लेकर आ रहे कि रास्ते में हरिशंकर के तीन आदमी दिख गए। शाही के लोगों ने तीनों की हत्या कर डाली। जवाब में तिवारी गुट ने शाही के तीन लोगों की हत्या कर दी।

वीरेद्र शाही के सरपरस्त विधायक रवींद्र सिंह 27 अगस्त 1979 को शान-ए-अवध एक्सप्रेस से लखनऊ जा रहे थे। उन्हें मुख्यमंत्री बनारसी दास के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर वोट डालना था। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन में सवार हुए शूटरों ने उन पर गोली चला दी। तीन दिन मौत से संघर्ष करने के बाद उनकी मौत हो गई। उनकी हत्या में भी हरिशंकर तिवारी का नाम आया। बदले में शाही के लोगों ने हरिशंकर के शागिर्द रंग नारायण पांडेय की हत्या कर दी। गोरखपुर छात्रसंघ चौराहे पर रवींद्र सिंह और रंग नारायण पांडेय दोनों की प्रतिमा लगी है। तिवारी और शाही गुटों की वर्चस्व की लड़ाई में सैकड़ों हत्याएं हुईं।

हरिशंकर तिवारी पर हत्या, हत्या का प्रयास, हत्या की धमकी, रंगदारी और मारपीट के मुक़दमे लगातार दर्ज होते रहे। 1980 के दशक तक उन पर 26 आपराधिक मामले दर्ज थे। वह आसपास के ब्राह्मणों को एकजुट कर रहे थे, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। वह पैसा-पावर और पॉलिटिक्स का कॉकटेल भी बूझने लगे। वह जानते थे कि शहर में गोरखनाथ मठ का दबदबा अधिकारियों को खलता है। मौक़ा ताड़कर उन्होंने अपनी मां के नाम से गंगोत्री इंटरप्राइजेज कंपनी बना ली। अब रेलवे के टेंडर इसी कंपनी को मिलने लगे। जिस टेंडर को गंगोत्री इंटरप्राइजेज भरता था, बाक़ी ठेकेदार उस ओर देखने की भी हिमाक़त नहीं कर पाते थे।

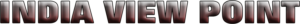

पंडित हरिशंकर तिवारी ने पंगा उन लोगों से लिया जिनकी तूती बोलती थी। वह जानते थे कि प्रभावशाली लोगों को पटखनी देने से कड़ा संदेश जाता है और छोटे-मोटे लोग ख़ुद शरणागत हो जाते हैं। उनका यह भी दर्शन था कि जो शरण में आ जाए, उसका साथ देना चाहिए, चाहे उसकी कितनी भी ग़लती हो। वह प्रशासन से पंगा नहीं लेते थे। गांव से लेकर स्कूल-कॉलेज तक अपने आदमी तैयार कर दिए थे। ऐसे लोगों की टीम थी जो उनके इशारे पर मरने-मारने पर उतारू हो जाते थे। वह युवाओं के आदर्श थे। उन्होंने ब्राह्मण युवाओं को गोलबंद करने का काम किया। हालात ऐसे बन गए कि गोरखपुर विश्वविद्यालय और आजमगढ़, मऊ, देवरिया और जौनपुर तक के कॉलेजों ठाकुर बनाम ब्राह्मण की राजनीति होने लगी। इससे पूर्वांचल में आए दिन खूनी संघर्ष होने लगा। जैसे-जैसे हरिशंकर बड़े होते गए हाता में आने-जाने वालों का हुजूम बढ़ता गया।

इस बीच विरोधी वीरेंद्र प्रताप शाही 1980 के उपचुनाव में लक्ष्मीपुर से विधायक बन गए। उनका चुनाव निशान शेर था। इसलिए लोग उन्हें ‘शेर-ए-पूर्वांचल’ कहने लगे। अपने विरोधी के विधायक बन जाने के बाद हरिशंकर भी विधायक बनने के सपने देखने लगे। हरिशंकर तिवारी ने 1984 के लोकसभा चुनाव में महाराजगंज से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार पर्चा भरा। बाद में वीरेंद्र प्रताप शाही भी अपक्ष प्रत्याशी के रूप मे मैदान में उतरे। जितेंद्र सिंह कांग्रेस प्रत्याशी थे। परचा भरने वाले दिन ही शाम को हरिशंकर तिवारी एनएसए में गिरफ़्तार कर लिए गए। चुनाव में शाही और तिवारी दोनों हार गए। उसी समय गोरखपुर के वीरबहादुर सिंह सूबे के धाकड़ कांग्रेस नेता के रूप में उभरे। जैसे-जैसे वीर बहादुर मज़बूत होते गए हरिशंकर तिवारी पर शिकंजा कसता गया।

चिल्लूपार से तीन बार चुनाव जीतने वाले भृगुनाथ चतुर्वेदी ने हरिशंकर तिवारी को कांग्रेस में प्रवेश नहीं करने दिया। लेकिन हरिशंकर जानते थे कि इलाक़ा जीतना है तो भृगुनाथ का आशीर्वाद ज़रूरी है। चिल्लूपार से ही सटा बड़हलगंज क़स्बा है। वहां डॉ. मुरलीधर दुबे प्रैक्टिस करते थे। उन्हें भृगुनाथ का राजनैतिक वारिस माना जाता था। लेकिन डॉ. मुरलीधर दुबे की हत्या हो गई। इस हत्या का कारण भी ब्राम्हण और ठाकुर का संघर्ष था।

इसे भी पढ़ें – कौन है सचिन वजे?

डॉ. मुरलीधर दुबे की हत्या के बाद भृगुनाथ को एहसास हुआ कि अगर ब्राम्हणों की रक्षा करनी है तो बाहुबल ज़रूरी है। हरिशंकर तिवारी उन्हें बताया कि अपने लोगों के लिए लड़ना हमारा फ़र्ज़ है। महावीर प्रसाद तब गोरखपुर से कांग्रेस के बड़े नेता थे। उन्होंने हाईकमान को बताया कि हरिशंकर तिवारी अपराधियों के संरक्षक हैं। उन्हें टिकट देने से पार्टी की छवि खराब होगी। उधर भृगुनाथ हरिशंकर को विधान सभा चुनाव लड़ाने की ठान चुके थे। 1985 के विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई तो उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया और चौधरी चरण सिंह के लोकदल से टिकट लिया। हरिशंकर ने जेल से पर्चा भरा। अंततः भृगुनाथ के समर्थन से वह भारी मतों से जीत गए। जेल से विधायक बनने वाले वह पहले माफ़िया डॉन थे।

अगले तीन साल हरिशंकर तिवारी के लिए घातक थे। 24 सितंबर 1985 को ठाकुर वीर बहादुर सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वह जानते थे कि पूर्वांचल ख़ून-ख़राबे के लिए हरिशंकर तिवारी ही ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने राज्य एसेंबली में गैंगेस्टर एक्ट पारित करवाया और गुंडों पर कार्रवाई शुरू कर दी। अब उनके निशाने पर हरिशंकर तिवारी थे। उनके इशारे में एक बार पुलिस ने हरिशंकर को घेर लिया। यह ख़बर आग की तरह फैली कि तिवारी का इनकाउंटर होने वाला है। क़रीबी लोग बताते हैं कि उस समय एसपी ब्राह्मण थे। उन्होंने हरिशंकर को किसी तरह पुलिस घेरे से सकुशल बाहर निकाल कर उनके प्राण की रक्षा की।

उस घटना के बाद हरिशंकर तिवारी ख़ुद को बहुत असुरक्षित महसूस करने लगे। उन्हें लगा कि वीर बहादुर उनको मरवा देंगे। उन्होंने ब्राह्मण कार्ड खेला और कांग्रेस के बड़े नेता पंडित कमलापति त्रिपाठी को अपने डिग्री कॉलेज में अतिथि बनाकर बुलाया। कार्यक्रम के बाद कमलापति के क़ाफ़िले को छोड़ने के लिए वह दोहरीघाट तक गए। वापस लौटते समय गोरखपुर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस उन्हें लेकर थाने में गई, लेकिन थाने को पांच हज़ार लोगों की भीड़ ने घेर लिया। भीड़ ‘जय-जय शंकर, जय हरिशंकर’ के नारे लगा रही थी। कमलापति बनारस पहुंचे तो उन्हें यह ख़बर मिली। उन्होंने सीएम से बात की। आख़िरकार हरिशंकर को छोड़ दिया गया। इसके बाद वह ब्राह्मणों के निर्विवाद नेता हो गए। उनकी जान तब तक सांसत में रही, जब तक वीर बहादुर सीएम थे। 25 जून 1988 को वीर बहादुर के इस्तीफ़े के साथ उन पर मंडरा रहा मौत का संकट टल गया।

1990 के दशक में गोरखपुर में नए लड़के का उदय हुआ। उसका नाम श्रीप्रकाश शुक्ला था। उसका जन्म चिल्लूपार के मामखोर गांव में अध्यापक रामसमुझ शुक्ला के यहां हुआ। श्रीप्रकाश क़द-काठी से मज़बूत था तो अध्यापक पिता ने उसे पहलवानी करने के लिए भेज दिया। उसने अखाड़े से यह सीखा कि अगर भुजाओं में दम है तो बाज़ी पलटी जा सकती है। तब न तो हरिशंकर तिवारी श्रीप्रकाश शुक्ला को जानते थे और न ही श्रीप्रकाश हरिशंकर को। 1993 में श्रीप्रकाश घर के कमरे में बैठा था कि बाहर उसके बहन के रोने की आवाज सुनाई दी। बहन पिता को बता रही थी कि राकेश तिवारी नाम के गुंडे ने सरेआम सड़क पर उसके साथ बदतमीज़ी की।

राकेश तिवारी दरअसल, वीरेंद्र शाही का ख़ास शूटर था। उस इलाक़े में उसका ख़ौफ़ था। वह अक्सर क्षेत्र में गुंडई करता था। लेकिन डर के मारे कोई कुछ नहीं बोलता था। श्रीप्रकाश आग-बबूला हो गया। भूल गया कि राकेश किसका गुर्गा है। पहलवान तो वह था ही, राकेश को दौड़ा-दौड़ा कर मारा और कट्टे उसका मर्डर कर दिया। दिन-दहाड़े वीरेंद्र शाही के ख़ास आदमी की हत्या से गोरखपुर में सनसनी फैल गई। दो लोग श्रीप्रकाश को तलाशने लगे। पहली पुलिस थी और दूसरे थे हरिशंकर तिवारी। पुलिस श्रीप्रकाश को गिरफ़्तार करना चाहती थी, जबकि हरिशंकर उसे बचाना चाहते थे।

इसे भी पढ़ें – मुंबई पुलिस के भ्रष्ट अफसरों ने किया था दाऊद की हत्या का प्लान फेल

हरिशंकर तिवारी ऐसे जुनूनी लड़कों के मसीहा थे। उन्हें लगा श्रीप्रकाश काम का बंदा है। उन्होंने संपर्क किया और उसे बैंकॉक भेज दिया। मामला ठंडा होने के कुछ महीने बाद श्रीप्रकाश लौट आया। वह हरिशंकर से पैलगी करने हाते में जाने लगा। इसके बाद तिवारी की शह पर वह दिन-दहाड़े हत्याएं करने लगा और फिरौती मांगने लगा। वह किसी को कभी भी मार देता था। उस समय होने वाली हर हत्या में श्रीप्रकाश का नाम आ रहा था। 1997 में श्रीप्रकाश ने लखनऊ में वीरेंद्र प्रताप शाही को ही दिन-दहाड़े गोलियों से भून डाला। कहा जाता है कि हरिशंकर के कहने पर शाही की हत्या की थी। हालांकि हरिशंकर ने इससे साफ़ इनकार किया था।

श्रीप्रकाश शुक्ला की निरंकुशता देखकर हरिशंकर तिवारी खुद महसूस करने लगे कि बैंकॉक में मौज़मस्ती करने बाद वह बेलगाम हो चुका है। जितनी तेज़ी से श्रीप्रकाश अपराध की सीढ़ियां चढ़ रहा था, किसी के लिए उसे क़ाबू में करना असंभव हो गया। अंततः हरिशंकर से भी उसकी अनबन हो गई। बिहार जाकर उसने कुख्यात माफ़िया सूरजभान से हाथ मिला लिया। कहा जाता है कि सूरजभान के कहने पर जून 1998 में उसने पटना में बिहार के मंत्री बृजबिहारी प्रसाद को गोलियों से भून दिया गया।

श्रीप्रकाश ने घोषणा कर दी कि रेले ठेके उसके सिवा कोई और नहीं लेगा। सबको रंगदारी देने का फ़रमान भी जारी कर दिया। उसने हरिशंकर को भी धमकी दे दी। संदेश पहुंचाया कि चिल्लूपार से वह चुनाव लड़ेगा। बताया जाता है कि श्रीप्रकाश की धमकी के बाद हरिशंकर तनाव में आ गए। एहतियात के तौर पर उन्होंने उसके पिता रामसमुझ शुक्ला को अपने साथ ले लिया। रामसमुझ उनकी गाड़ी में बैठे रहते थे। अगर कहीं गाड़ी से उतरना होता तो पहले रामसमुझ उतरते थे, फिर हरिशंकर तिवारी। रामसमुझ ने श्रीप्रकाश को समझाने की कोशिश की कि पंडित जी से दुश्मनी मोल ना ले, लेकिन वह नहीं माना। हरिशंकर के साथ दुश्मनी श्रीप्रकाश को महंगी पड़ी। उन्होंने तो श्रीप्रकाश को गोरखपुर आने और सामने से मुक़ाबला करने की चुनौती दी, लेकिन श्रीप्रकाश कभी गोरखपुर आया ही नहीं। उसकी बहन की शादी भी हरिशंकर ने ही करवाई थी। वो मंडप में कई घंटे बैठे रहे, लेकिन श्रीप्रकाश नहीं आया।

इसे भी पढ़ें – गैंगस्टर माया डोलस और बहुचर्चित लोखंडवाला एनकाउंटर

श्रीप्रकाश शुक्ला के बारे में मीडिया में ख़बर में आई कि उसने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी ले ली है। बाद में पता चला कि यह हरिशंकर तिवारी का ही गेमप्लान था। बहरहाल, पुलिस को उस समय श्रीप्रकाश का मोबाइल नंबर मिल गया। फोन ट्रैक करने पर पता चला कि ग़ाज़ियाबाद में उसकी प्रेमिका रहती है। कहा जाता है कि पुलिस ने श्रीप्रकाश शुक्ला को गिरफ़्तार कर लिया था। लेकिन तीन दिन बाद 23 सितंबर, 1998 को पुलिस ने प्रेस रिलीज़ जारी किया कि श्रीप्रकाश पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। वह एनकाउंटर में मारा गया या पुलिस ने पकड़ कर उसे मारा, यह स्पष्ट नहीं हुआ। यह भी अजब संयोग है कि जिन लोगों ने हरिशंकर से दुश्मनी मोल ली, उसकी हत्या हो गई या निधन हो गया। हरिशंकर की जान लेने की फिराक में जीवन भर रहे वीरेंद्र प्रताप शाही की हत्या हो गई। हरिशंकर को ख़त्म करने की कोशिश में रहे वीर बहादुर का निधन हो गया और उन्हें धमकी देने वाला श्रीप्रकाश मुठभेड़ में मारा गया।

हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही की दुश्मनी में ही बृजेश सिंह और मुख़्तार अंसारी जैसे बड़े अपराधियों का उदय हुआ था। हरिशंकर के दो शार्प शूटर साहेब सिंह और मटनू सिंह थे। मटनू की गाजीपुर जेल के पास हत्या हो गई। इसके बाद उसके भाई साधु सिंह हरिशंकर के लिए काम करने लगा। गाजीपुर का मुख़्तार उसका साथी बन गया। मुख़्तार को अपराध में अच्छा स्कोप दिखा। इसी दौरान ज़मीन विवाद में साधू सिंह ने 1984 में अपराधी बृजेश के पिता की हत्या कर दी। साधू का मित्र होने की वजह से मुख़्तार बृजेश के निशाने पर आ गया। ऐसे में गोरखपुर-मऊ गाजीपुर में गैंगवार की कई वारदातें हुईं जिसमें कई निर्दोष भी मारे गए।

हरिशंकर तिवारी 1985 से 2002 के बीच छह बार विधायक बने। कांग्रेस के टिकट पर तीन बार 1989, 1991 और 93 में चुनाव जीते। 1997 में तिवारी कांग्रेस से और 2002 में लोकतांत्रिक कांग्रेस से चुनाव लड़े और जीत दर्ज की। वह कल्याण सिंह, मायावती, मुलायम सिंह यादव और राजनाथ सिंह सरकार में मंत्री रहे। 2007 में वह अपने ही शिष्य, राष्ट्रीय सहारा के पत्रकार रहे राजेश त्रिपाठी से हार गए। 2012 में भी वह चुनाव नहीं जीत सके। इस तरह उनका राजनीतिक जीवन ख़त्म हो गया। जीवन के अंतिम दौर में वह किसी को पहचान नहीं पाते थे।

हरिशंकर तिवारी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कभी पसंद नहीं किया। योगी तिवारी के साम्राज्य को ध्वस्त करने का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री बने थे। योगी के निर्देश पर हाता में पहली बार पुलिस घुसी थी। इसीलिए योगी के शासन में हरिशंकर हाशिए पर चले गए थे। सत्ता संभालते ही योगी ने हरिशंकर तिवारी के पर्सनॉलिटी कल्ट को ही ख़त्म कर दिया। यही वजह है कि हरिशंकर तिवारी के निधन पर देश के कई बड़े नेताओं ने संवेदना प्रकट की लेकिन योगी ने न तो कोई ट्वीट किया न ही संवेदना प्रकट की।

लेखक – हरिगोविंद विश्वकर्मा

दाऊद इब्राहिम की संपूर्ण कहानी पहले एपिसोड से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…